Н.Г. Чернышевский: на высотах духа

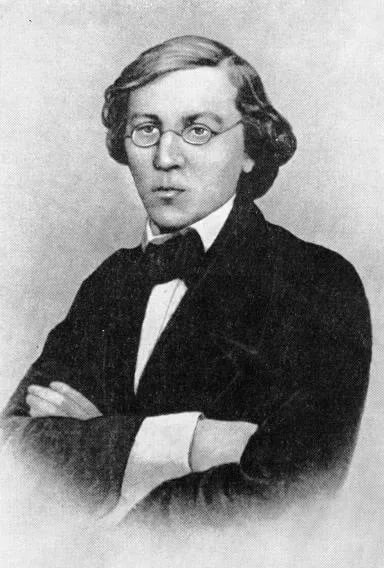

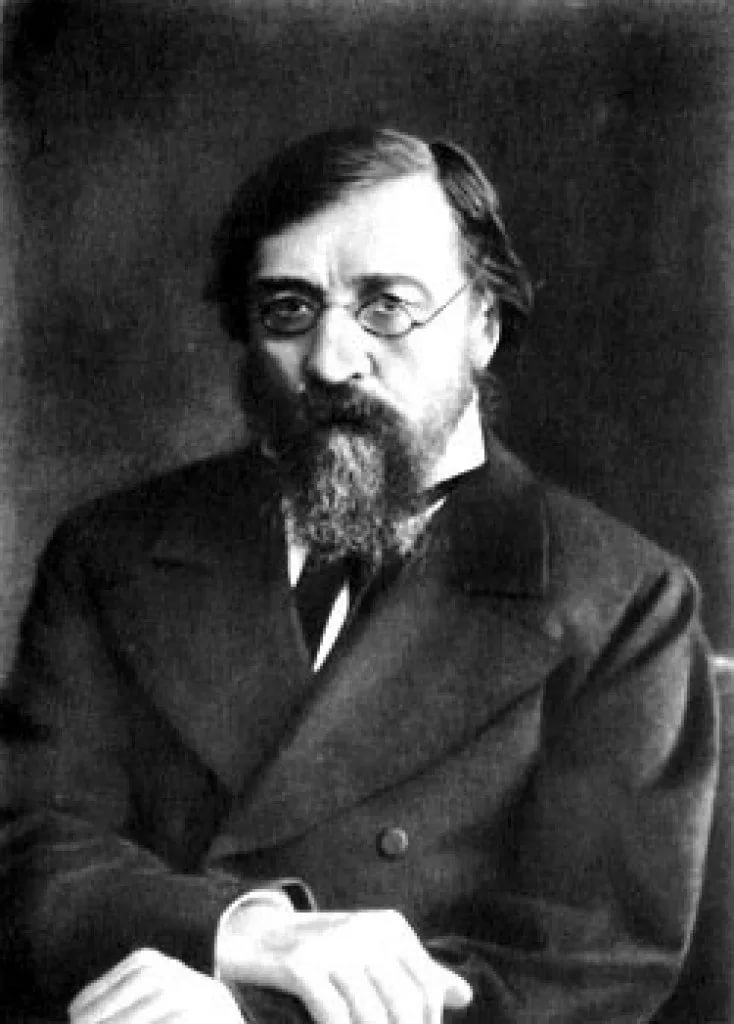

Идейный вдохновитель «шестидесятников» - одного из первых революционных поколений 19 века, стоявший во главе «Современника» – литературного и общественно-политического журнала, властитель дум творцов двух русских революций, писатель-демократ Н.Г. Чернышевский родился в Саратове 24 июля 1828 года в семье православного священника.

Семья Н.Г. Чернышевского являла собой образец дружного союза. Ярким примером семейной сплоченности явилось добровольное соседство с семьей тети писателя - Пыпиных.

Мягкий, всегда сдержанный отец умел вызвать у Чернышевского-подростка интерес к чтению. Близорукость Николая, как отмечают многие его биографы, в том числе и В. Набоков в романе «Дар», способствовала привычке к уединению с книгой. А.Ф. Раев, родственник Чернышевских, в своих воспоминаниях отмечает: «Без книги в руках трудно было его видеть …»

Но за мирным кругом семьи текла совсем другая жизнь. Для Саратова, как и любого другого русского города, обыденным явлением была, например, «торговая казнь» (наказание кнутом) или публичное прохождение солдат местного гарнизона «сквозь строй» вооруженных палками сослуживцев на плацу за неточное исполнение приказов во время маршировки.

Все эти жизненные впечатления впитывались юным Чернышевским в обстановке обучения в духовном училище и семинарии. Однако для будущего революционера-демократа Н.Г. Чернышевского, как и для многих других его современников, среда рождения и воспитание не стали дорогой к Богу. Не окончив семинарии, Н.Г. Чернышевский поступил в Петербургский университет на историко-филологическое отделение философского факультета, где проходил курс обучения с 1846 по 1850-е годы.

«Внешняя жизнь Чернышевского текла очень однообразно. Он ходил на лекции, в библиотеке встречался с товарищами, регулярно писал письма домой. И постоянно читал», - пишет Н.Г. Богословский в книге серии «Жизнь замечательных людей». Чернышевский-студент продолжает изучение русской литературы, горячо переживает события французской революции 1848 года, интересуется идеями петрашевцев, философов-социалистов, немецкой классической философией. В развитии философских взглядов на человека и общество Н.Г. Чернышевский плотно подходит к эволюционной теории Ч. Дарвина применительно к общественному устройству: человеку как высшему звену эволюции определено природой стремление к высшей степени совершенства – к обретению счастья. Путь к обретению счастья – самообразование. Эти идеи, как и многие автобиографические подробности данного времени жизни Н.Г. Чернышевского, позднее отразятся в романе «Что делать?»

За неделю до выпускных экзаменов Чернышевский получает место учителя словесности в Саратовской гимназии - и возвращается в Саратов. Разбирая на уроках в гимназии с учениками сочинения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя, Чернышевский касается проблем крепостного права и судопроизводства, системы воспитания и образования в России, рассказывает о Французской буржуазной революции 1793 года, чем вызывает понятное недовольство директора гимназии.

В 1853 году Николай Гаврилович женится на своей землячке Ольге Сократовне Васильевой - и молодая чета переезжает в Петербург. В Петербурге Чернышевский много работает - и начинает приобретать известность как публицист и ученый: по приглашению Н.А. Некрасова он начинает работу в «Современнике», защищает диссертацию «Эстетические отношение искусства к действительности», публикует «Очерки гоголевского периода русской литературы».

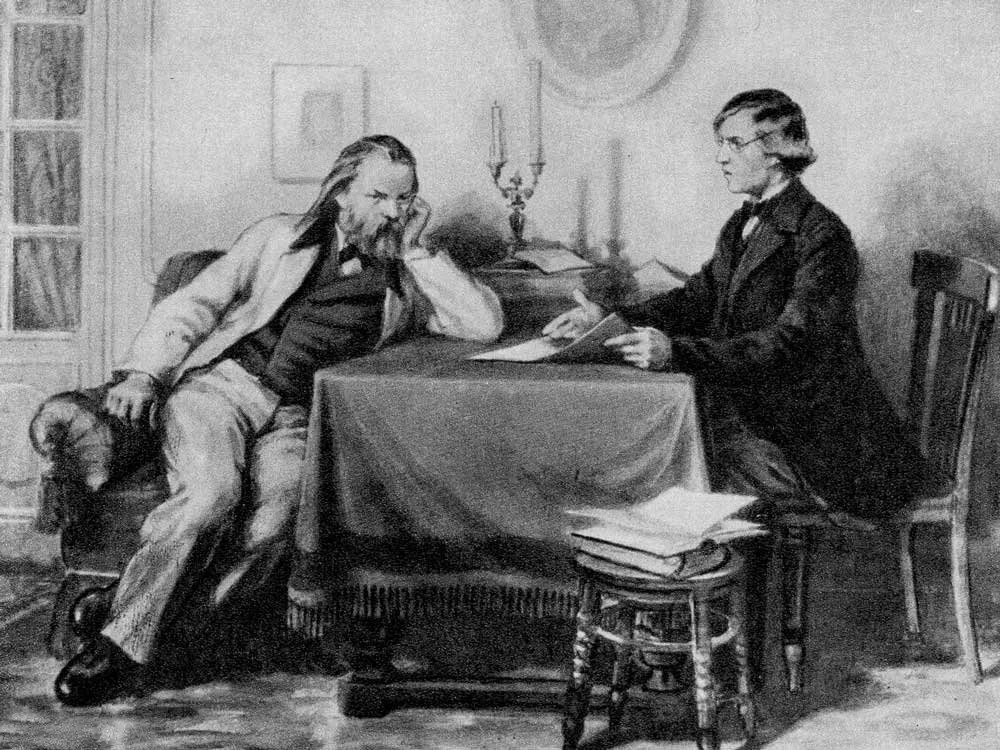

Между тем, над Н.Г. Чернышевским начинают сгущаться тучи. В 1859 году он по делам редакции навещает в Лондоне А.И. Герцена, в типографии которого печатались запрещенные в России издания. Но по-настоящему роковым стал для Чернышевского 1861 год – год отмены крепостного права в России. В 1862 году в Петербурге появляется его воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В воззвании Н.Г. Чернышевский высказал убежденность в том, что крестьянская реформа еще более усугубит тяжелое положение крестьян и станет первым шагом по пути к совершению революции, после которой частная собственность вообще исчезнет, и люди будут жить, объединившись в свободные коммуны, основанные на всеобщем равенстве.

Обстановка становилась все более напряженной. Издание «Современника» было приостановлено. Вскоре власти перехватили письмо А.И.Герцена. Узнав о закрытии «Современника», он написал сотруднику журнала, Н.А.Серно-Соловьевичу, предлагая продолжить издание за границей. Письмо было использовано как повод, и 7 июля 1862 Чернышевский и Серно-Соловьевич были арестованы и помещены в Петропавловскую крепость. Пока шло следствие, Чернышевский написал в крепости свою главную книгу – роман «Что делать?».

19 мая 1864 над Чернышевским был публично совершен обряд «гражданской казни» – писателя вывели на площадь, повесив на грудь доску с надписью «государственный преступник», сломали над его головой шпагу и заставили простоять несколько часов, прикованным цепями к столбу.

Затем он был отправлен на каторгу, затем в ссылку: сенат приговорил Чернышевского к четырнадцати годам каторжных работ. Известный современный литературный критик Д. Быков в статье «Тайна Чернышевского» отмечает: « Чернышевский на самом деле представлял опасность для русского самодержавия. Не только потому, что был убежденным революционером, а еще и потому, что обладал железным характером, несгибаемой волей, фантастической трудоспособностью и выносливостью: из всех русских публицистов бурной эпохи Александра II он один мог рассматриваться в качестве серьезного организатора, а, пожалуй, что и единственного кандидата на роль шефа всего подполья». Через десять лет после вынесения приговора Чернышевскому предлагали помилование, но он отказался унижаться - писать прошение императору.

Когда в возрасте тридцати шести лет писателя отправили на каторгу, его старшему сыну Александру исполнилось десять лет, младшему Михаилу – шесть. Отбывая ссылку в Сибири, он написал жене триста писем. В это время Ольга Сократовна, чтобы свести концы с концами, зарабатывала штопкой и вязаньем. Летом 1866 года Ольга с младшим сыном поехала повидаться к мужу и отцу. Они проделали путь в две тысячи километров. Изнурительное путешествие продолжалось полгода. Ольге Сократовне с сыном позволили остаться всего на четыре дня. При встречах присутствовали жандармы.

И в этих нестерпимых, унизительных условиях Чернышевский продолжает литературную деятельность. В 70-е годы он работает над романом «Пролог», о жизни революционеров в конце пятидесятых годов, непосредственно перед началом реформ. Роман «Что делать? » продолжали читать и в России, и в Европе, но сам писатель оказался оторван от своих единомышленников.

Чернышевский пробыл в ссылке до 1883 года. Затем последовала ссылка в Астрахань. По пути к новому месту назначения жандармы позволили Чернышевскому остановиться на несколько часов в Саратове и повидаться с женой.

В Астрахани, несмотря на тяжелое состояние здоровья, преодолевая себя, он продолжает литературную и публицистическую работу: пишет статью «Характер человеческого знания» и поэму «Гимн Деве Неба». В 1885 г. друзья устроили Чернышевскому заказ на перевод 15-томной «Всеобщей Истории» Вебера. Эту огромную работу Чернышевский выполнял с изумительной энергией, переводя в год по три тома, каждый в тысячу страниц. До пятого тома Чернышевский переводил буквально, но затем стал делать большие сокращения в оригинальном тексте, а взамен выброшенного стал прибавлять в виде предисловий собственные очерки: «О правописании мусульманских и, в частности, арабских имен», «О расах», «О классификации людей по языку», «О различиях между народами по национальному характеру», «Общий характер элементов, производящих прогресс». Характер интересующей Н.Г. Чернышевского проблематики непреложно свидетельствует о его несломленном духе. В 1889 Николаю Гавриловичу, наконец, разрешили вернуться домой, в Саратов, и, вскоре после переезда, он скончался от кровоизлияния в мозг.

Библиотечно-информационный центр имени Н.Г. Чернышевского свято хранит память о мужественном, благородном человеке, патриоте России, выдающемся писателе, революционере-демократе и общественном деятеле, имя которого с гордостью носит.

Сотрудники библиотеки постоянно поддерживают связь с музеем-усадьбой Н.Г. Чернышевского в Саратове. В одном из залов библиотеки можно увидеть портрет писателя, а также ознакомиться с документами и экспонатами мемориальной экспозиции музейного уголка Н.Г. Чернышевского, которая регулярно пополняется новыми документами.